Economia

El agronegocio cruceño depende de recursos públicos

3 de julio de 2025

En una Bolivia que lidia con la escasez de dólares y una creciente incertidumbre económica, una narrativa poderosa ha cobrado fuerza, presentándose como la única salida viable: el modelo agroindustrial de Santa Cruz.

Se le retrata como el motor emprendedor, un bastión de iniciativa privada capaz de rescatar a la nación de sus apuros. Lo llamativo es que este relato ha forjado un consenso inesperado que trasciende las trincheras ideológicas, siendo adoptado tanto por la llamada derecha como por facciones del propio gobierno. Pero, ¿qué tan cierta es esta imagen del agronegocio como un titán autónomo que prospera a pesar del Estado? ¿Y si la historia real fuera exactamente la opuesta?

Un análisis profundo sugiere que este relato es, en gran medida, un mito cuidadosamente construido para ocultar una realidad mucho más compleja y depredadora. Según argumentan los investigadores Stasiek Czaplicki, Suzanne Kruyt, José Octavio Orsag, Blanca Rivero y Huáscar Salazar en un reciente informe, lejos de ser un motor de desarrollo independiente, el agronegocio cruceño se revela como un sistema estructuralmente dependiente de la constante transferencia de recursos públicos. Esta no es una situación nueva, documentan los autores. Ya en los años ochenta, tras un devastador período de hiperinflación, se presentó al sector como la salvación nacional. Sin embargo, su supuesto despegue no se materializó con la liberalización económica, sino años más tarde, en la década de los noventa, gracias a un masivo financiamiento del Banco Mundial que comprometió el presupuesto estatal para subsidiar la expansión del cultivo de soya. El patrón, por tanto, concluyen, no es de autosuficiencia, sino de dependencia del erario público para su crecimiento.

La estrategia discursiva actual parece sacada de un manual que la ensayista Naomi Klein denominó la «doctrina del shock». Se trata de una lógica donde los momentos de crisis aguda y miedo colectivo se aprovechan para impulsar transformaciones estructurales que, en tiempos de calma, enfrentarían una fuerte resistencia social. El pánico por el desabastecimiento o el colapso fiscal crea el ambiente perfecto para presentar al agronegocio no como una opción, sino como una necesidad inevitable. Este discurso se refuerza presentando al sector como el epítome de la economía «legal» y el «trabajo honesto», en contraste con otras actividades populares estigmatizadas como informales, aunque, paradójicamente, sus propias operaciones a menudo están envueltas en una considerable opacidad.

Aquí un resumen de los datos que provee el documento (explicados en las tablas adjuntas):

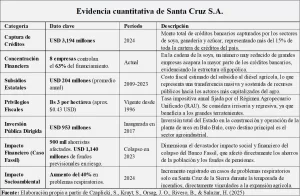

Evidencia Cuantitativa:

a) USD 3,194 millones de créditos capturados por el agronegocio (más del 15% de la cartera nacional).

b) 8 empresas controlan el 63% del financiamiento en la cadena de la soya.

c) USD 204 millones anuales en promedio por subsidio al diésel (2009-2023).

d) El Régimen Agropecuario Unificado (RAU) con una tasa irrisoria de Bs 3 por hectárea.

e) USD 953 millones de Inversión Pública en la planta de urea, cuyo principal destino es el agronegocio.

f) El impacto del Banco Fassil que son 900 mil ahorristas afectados y USD 1.140 millones de fondos previsionales en riesgo.

g) 40% de aumento en problemas respiratorios en Santa Cruz durante los incendios de 2024.

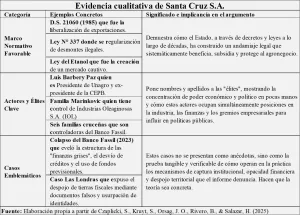

Evidencia Cualitativa:

a) Se mencionan decretos y leyes concretas como el D.S. 21060, la Ley N° 337 (regularización de desmontes) y la Ley del Etanol.

b) No habla de «élites» en abstracto, sino que nombra a familias y personas (Luis Barbery Paz, familia Marinkovic) y su doble rol en empresas y gremios (CEPB), demostrando la concentración de poder.

c) El uso del Banco Fassil y Las Londras como ejemplos concretos hace que la argumentación sea tangible y verificable.

En el corazón del modelo opera un mecanismo que los autores han denominado «finanzas grises». No se trata necesariamente de actividades ilegales, sino de flujos de capital que, aunque se mueven dentro del marco normativo, son deliberadamente opacos y escapan al escrutinio público. ¿Cómo funcionan? A través de complejas estructuras societarias, fondos de inversión cerrados y fideicomisos, donde los vínculos familiares entre las élites bancarias y las agroindustriales son la norma. Este ecosistema permite que un puñado de actores hegemónicos acceda a condiciones extraordinarias: créditos con tasas de interés preferenciales, exenciones fiscales y, de manera crucial, el acceso a los fondos de pensión de los trabajadores, canalizados hacia el sector sin garantías de retorno social ni criterios ambientales.

El colapso del Banco Fassil en 2023 ofreció una radiografía sin precedentes de este sistema en funcionamiento. Lo que se presentó como una historia de éxito (un pequeño fondo convertido en el séptimo banco del país en menos de una década) resultó ser lo que la Unidad de Investigación Financiera de Bolivia calificó como «la estafa piramidal más grande de la historia» del país. El caso expuso cómo las mismas familias que controlan grandes extensiones de tierra y las principales industrias azucareras y de oleaginosas, como los Barbery o los Marinkovic, también controlaban el flujo financiero, otorgando créditos millonarios a sus propias redes para luego desviar los fondos. Este episodio no fue un caso aislado de corrupción, sino la prueba material de que el poder financiero y el agroindustrial no son dos mundos separados, sino un solo sistema verticalmente integrado.

Se vuelve entonces evidente una profunda paradoja: mientras más depende el agronegocio de los subsidios estatales (como los más de 200 millones de dólares anuales en diésel subvencionado), de la inversión pública (como la planta de urea construida por el Estado) y de la complicidad institucional para la expansión de sus fronteras, como en el caso de Las Londras donde empresarios ocuparon ilegalmente tierras fiscales, más intenso se vuelve su discurso autonomista y su retórica de ser un sector que prospera «a pesar» del centralismo. Esta narrativa no solo legitima a las élites, sino que funciona como un paraguas para privatizar las ganancias mientras se socializan los costos y los riesgos hacia el conjunto de la sociedad.

Y los costos son inmensos. No aparecen en los balances corporativos, pero los sienten millones de bolivianos. La degradación ambiental por la deforestación masiva y el uso intensivo de agroquímicos es una carga que asume toda la sociedad. El humo de los incendios provocados para expandir la frontera agrícola, que en 2024 provocó un aumento del 40% en los problemas respiratorios solo en la ciudad de Santa Cruz, es la manifestación más visible de un modelo que promete progreso, pero entrega enfermedad. Es una crisis que ya ha trascendido lo rural para convertirse en un problema de salud pública urbana, en una crisis nacional e incluso global, pues la deforestación en Bolivia tiene un impacto directo en el cambio climático.

En este contexto, mientras la clase política boliviana se prepara para las elecciones de 2025 debatiendo matices técnicos de un modelo que parece haber alcanzado un consenso casi unánime, la pregunta fundamental queda en el aire. La tragedia no es solo ambiental, sino también democrática, cuando las soluciones a una crisis terminan beneficiando precisamente al sector que, con sus prácticas, ha generado las condiciones para profundizarla. La pregunta, por tanto, ya no es si Bolivia puede darse el lujo de cuestionar este modelo. La verdadera pregunta es si puede darse el lujo de no hacerlo.

Por Ricardo Alonzo Fernández Salguero

Referencia

Czaplicki, S., Kruyt, S., Orsag, J. O., Rivero, B., & Salazar, H. (2024). Santa Cruz S.A.: El mito empresarial y la realidad depredadora. Centro de Estudios Populares.