Bukele: Convirtiendo escuelas en cuarteles

Al transformar la puerta de la escuela en un puesto de control militar para la sumisión, el gobierno de El Salvador ha dejado claro su proyecto: la lección más importante que un niño debe aprender no es cómo pensar, sino cómo obedecer

25 de agosto de 2025

El sol apenas despunta sobre un barrio obrero de San Salvador, pero la atmósfera a las puertas de la escuela pública ya está cargada de una ansiedad desconocida. El murmullo habitual de los niños y el saludo entre padres ha sido reemplazado por un silencio tenso, una quietud de anticipación. En la entrada, donde antes había un gesto de bienvenida, ahora hay un puesto de control. Este es el nuevo ritual matutino, la primera lección del día, cortesía del memorándum emitido por el Ministerio de Educación el 18 de agosto de 2025.

El director, una figura que solía representar el liderazgo pedagógico, ahora se erige en el «portón de ingreso» como un guardián disciplinario. Su tarea, según la directiva, es supervisar el estricto cumplimiento de tres mandatos: un «Uniforme limpio y ordenado», un «Corte de cabello adecuado y presentación personal correcta», y un «Ingreso en orden con saludo respetuoso». Un niño se acerca, su madre alisando un cuello de camisa que, a pesar de sus esfuerzos, muestra el inevitable desgaste del uso. Los ojos del director recorren al estudiante, no buscando curiosidad o disposición para aprender, sino conformidad. El largo de su cabello, la pulcritud de sus zapatos, la ausencia de cualquier rasgo de individualidad. Cada detalle es juzgado.

Para el niño y su familia, este momento es una evaluación pública no de su capacidad académica, sino de su estatus económico y su grado de sumisión. La vergüenza de un dobladillo ligeramente descosido o un corte de pelo que ya necesita un retoque se convierte en una barrera potencial para el conocimiento. Tras pasar la inspección, el niño debe ejecutar el acto final: un «saludo respetuoso». No es un gesto de cortesía genuina, sino una representación forzada de deferencia hacia la misma autoridad que acaba de objetivarlo. Este ritual diario es una forma de condicionamiento psicológico. Al hacer que un derecho fundamental como la educación dependa de una inspección subjetiva, el Estado enseña una lección perversa: los derechos no son inherentes, sino privilegios otorgados a cambio de conformidad. Es una dosis diaria de lógica autoritaria, preparando a una generación para aceptar la vigilancia y el juicio arbitrario como parte normal de la vida. La puerta de la escuela ha dejado de ser un umbral hacia el saber; se ha convertido en el portón de un cuartel.

Karla Edith Trigueros: una capitana en el aula

Para entender la lógica que anima esta nueva política, es fundamental analizar el perfil de su autora, la Ministra de Educación, Capitana Karla Edith Trigueros. Su nombramiento no es un detalle administrativo, sino la clave que decodifica la intención del gobierno. Trigueros es Capitana del Ejército salvadoreño y médica de profesión, con una carrera forjada en la sanidad militar, la epidemiología y, crucialmente, la logística. Su logro más destacado fue su papel en la planificación y ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19.

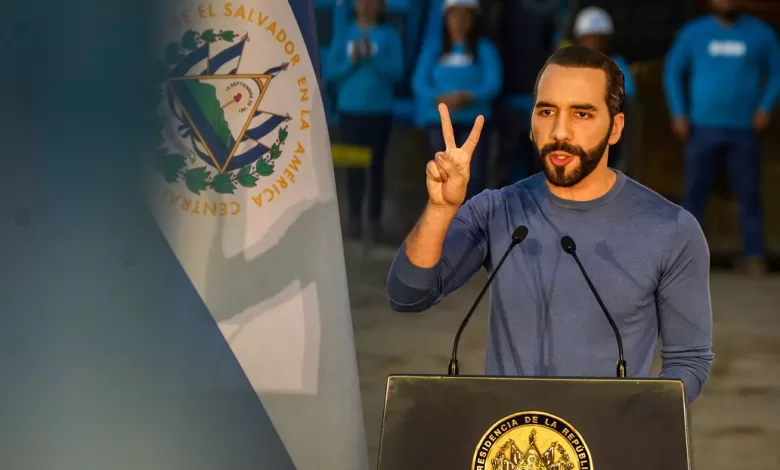

Lo que brilla por su ausencia en su currículum es cualquier tipo de formación, gestión o experiencia en el campo de la educación, la pedagogía o el desarrollo infantil. Su nombramiento fue calificado de «aberrante» por el Frente Magisterial Salvadoreño y marcó la primera vez en más de medio siglo que un militar en activo ocupa la cartera de Educación, un acto que fue ampliamente interpretado como una clara «militarización» del sistema. El dictador Nayib Bukele lo justificó como una necesidad de «romper paradigmas», mientras que la propia ministra prometió poner su «experiencia, disciplina y vocación» al servicio de su nueva misión.

Desde una perspectiva pedagógica, la inspección en el portón establece una arquitectura de control. La vigilancia constante del director funciona como la torre de un Panóptico, donde la visibilidad permanente del estudiante induce a la autodisciplina

La directiva del 18 de agosto es el producto directo de esta mentalidad. La campaña de vacunación requería estandarización, protocolos estrictos y el procesamiento eficiente de individuos. La inspección en la escuela replica este modelo a la perfección: establece un estándar (las reglas de apariencia), un protocolo (el director en el portón), un proceso (la inspección) y una sanción por incumplimiento. Este enfoque comete un error categórico fundamental: trata a los estudiantes no como mentes en desarrollo que deben ser nutridas, sino como unidades que deben ser gestionadas, clasificadas y controladas, como «viales inertes» en una campaña logística. Se prioriza la eficiencia visible del sistema sobre las necesidades formativas del individuo.

El nombramiento es, por tanto, una deliberada señal política. En un gobierno que ha definido su identidad a través de la política de seguridad y un prolongado Estado de Excepción, colocar a una capitana al frente de la educación subordina esta institución civil al proyecto de seguridad del Estado. El uniforme militar que la ministra ha lucido en visitas a escuelas se convierte en el símbolo supremo de esta nueva jerarquía: los valores del cuartel —orden, obediencia, uniformidad— se imponen como los principios rectores del aula.

La gramática del poder

El poder del memorándum no reside solo en lo que ordena, sino en cómo lo ordena. Un análisis del lenguaje del documento revela que no es un texto pedagógico, sino una orden militar diseñada para eliminar cualquier posibilidad de diálogo o disenso.

El léxico empleado pertenece a un registro legal-militar, no educativo. Frases como «estricto cumplimiento», «carácter obligatorio» y «falta grave» construyen un marco de coacción y castigo. Estas palabras no invitan a la colaboración; exigen obediencia. La ausencia de un lenguaje pedagógico —términos como «diálogo», «comunidad», «bienestar» o «desarrollo»— es tan reveladora como la presencia del lenguaje de mando.

La directiva utiliza el poder de la ambigüedad como una herramienta de control. La exigencia de un «corte de cabello adecuado» es una obra maestra de la arbitrariedad. La palabra «adecuado» no está definida por ningún criterio objetivo, dejando su interpretación al juicio subjetivo del director. Esto crea una dinámica en la que el estudiante no debe seguir una regla clara, sino anticipar y satisfacer el capricho de la figura de autoridad. La lección implícita es que lo que importa no es la razón, sino el poder, y el éxito reside en complacer a quien lo ostenta.

Analizada a través de los marcos de la filosofía educativa crítica, la resolución se revela como una política fundamentalmente antieducativa, diseñada para sofocar el pensamiento independiente y cultivar la obediencia.

Desde una perspectiva pedagógica, la inspección en el portón establece una arquitectura de control. La vigilancia constante del director funciona como la torre de un Panóptico, donde la visibilidad permanente del estudiante induce a la autodisciplina. La «mirada normalizadora» de la autoridad busca producir «cuerpos dóciles»: individuos entrenados para ser predecibles y manejables. El objetivo no es prevenir delitos graves, sino el control meticuloso de microcomportamientos, que es la esencia del poder disciplinario moderno.

La fachada disciplinaria sobre cimientos en ruinas

Esta obsesión por el orden superficial se revela como un cínico acto de teatro político cuando se contrasta con el estado real del sistema educativo salvadoreño. La política crea una «ilusión de orden» que enmascara un colapso sistémico.

La crisis más visible es la de infraestructura. La ambiciosa reforma «Mi Nueva Escuela», que prometía renovar las 5,150 escuelas del país, avanza a un ritmo glacial. A principios de 2025, solo 424 escuelas habían sido intervenidas, con una ejecución presupuestaria para infraestructura inferior al 2% anual. Muchas escuelas carecen de servicios básicos como agua potable, lo que convierte la exigencia de uniformes «impecables» en una cruel ironía.

Esta medida incluso parece operar por encima del marco legal existente. El artículo 76 de la Ley General de Educación de El Salvador prohíbe explícitamente impedir el acceso a las escuelas por no portar el uniforme

Paralelamente, el sistema enfrenta una «silenciosa crisis» de matrícula y personal. En 2025 se registró una caída de aproximadamente 25,000 estudiantes en el sector público. Se han reportado cierres de escuelas en zonas rurales y sindicatos docentes han denunciado presiones para que los maestros renuncien a sus plazas. En este contexto, la política de disciplina es una acción de bajo costo y alta visibilidad. Arreglar miles de escuelas es caro y complejo; imponer un código de vestimenta es barato y genera potentes imágenes de propaganda con filas de niños ordenados, que la dictadura difunde activamente en redes sociales.

Además, esta política externaliza la responsabilidad y los costos. Es una maniobra que traslada la carga económica de «mejorar» el sistema del Estado a las familias más vulnerables. El costo del agua, el jabón y los cortes de pelo regulares representa una carga real en un país con altos índices de pobreza. Así, la política castiga la pobreza bajo el pretexto de la disciplina. El problema ya no es un edificio en ruinas (culpa del Estado), sino un estudiante desaliñado (culpa de la familia).

Esta medida incluso parece operar por encima del marco legal existente. El artículo 76 de la Ley General de Educación de El Salvador prohíbe explícitamente impedir el acceso a las escuelas por no portar el uniforme. Sin embargo, ya existen informes de estudiantes a los que se les ha negado la entrada por no cumplir con las nuevas normas de apariencia. Esto subraya la naturaleza autoritaria de la medida, que se impone con una autoridad que parece suplantar a la ley, una característica propia de un régimen de excepcionalidad. En última instancia, se trata de un proyecto de socialización política a largo plazo, diseñado para forjar una ciudadanía predispuesta a aceptar un gobierno autoritario como algo normal y necesario.

La resolución del 18 de agosto no es una política educativa, representa una forma de violencia pedagógica. Sacrifica la curiosidad intelectual, la autonomía personal y el potencial democrático de una generación entera por el objetivo superficial y políticamente conveniente de proyectar una imagen de orden. Al transformar la puerta de la escuela en un puesto de control militar para la sumisión, el gobierno de El Salvador ha dejado claro su proyecto: la lección más importante que un niño debe aprender no es cómo pensar, sino cómo obedecer.